Quand nos bouteilles ont fait « Pschitt ! » : une leçon de Pasteur, apprise au cœur de l’atelier.

Un vin qui pétille sans prévenir, une erreur technique… et une plongée dans l’héritage de Pasteur. Une histoire de bulles, d’humilité et d’artisanat vivant.

Il y a quelques semaines, des bouchons ont sauté dans notre atelier. Littéralement. Sans crier gare, certaines de nos bouteilles ont décidé de prendre vie, gratifiant quelques clients d’un vin que l’on attendait tranquille… mais qui s’est révélé pétillant. Une surprise totale, qui nous a pourtant ramenés 160 ans en arrière. Car avant Louis Pasteur, ce genre de mésaventure était la norme. Le vin, c’était souvent au mieux du vinaigre, au pire… un Beaujolais Nouveau.

Alors, comment un procédé inventé au XIXe siècle spécifiquement pour sauver le vin de ses « maladies » a-t-il pu nous faire défaut ?

Cette aventure, nous avons choisi de vous la raconter en toute transparence. C’est l’occasion de replonger avec vous dans l’histoire fascinante de la pasteurisation : de l’astuce médiévale à la science moderne, en passant par les leçons apprises, parfois bruyamment, au cœur de notre atelier.

L’essentiel à retenir

Parce qu’un lot a refermenté en bouteille : des levures encore actives ont produit du gaz, transformant un vin tranquille en vin pétillant… sans le vouloir. En cause ? Une défaillance de notre pasteurisateur, qui n’atteignait plus la température nécessaire malgré ce qu’indiquait l’écran.

Exactement ! Et c’est Louis Pasteur lui-même qui l’a inventée pour stabiliser les vins. Mais comme toute méthode, elle ne fonctionne que si l’équipement est fiable. Une sonde faussée, une température trop basse… et les levures peuvent survivre.

Nous avons informé tous les clients concernés et remplacé les bouteilles. Depuis, notre chaîne thermique a été révisée, notre procédure renforcée, et notre engagement qualité encore plus ferme.

Parce que l’artisanat, c’est aussi apprendre… quand ça fait “pschitt”.

Le Vin avant Pasteur : quand le vin se parfumait pour survivre

Plongeons-nous un instant au Moyen Âge. À cette époque, le vin est un produit vivant, capricieux, et surtout, incroyablement fragile. Oubliez les caves remplies de millésimes qui vieillissent paisiblement. Le vin est alors principalement stocké en tonneaux de bois, sans la protection d’une bouteille hermétique. Résultat : au contact de l’air, il s’oxyde, tourne à l’aigre et sa qualité décline très rapidement. On ne cherche pas à le faire vieillir : il est bu dans l’année, sans quoi il s’abîme. Cette instabilité n’est pas vue comme un défaut, mais comme sa nature même.

Face à ce défi, les hommes et les femmes de l’époque ont fait preuve d’une formidable ingéniosité. Puisqu’on ne pouvait pas empêcher le vin de s’altérer, on allait le transformer ! C’est ainsi que sont nées de nombreuses recettes de vins macérés avec des plantes, du miel et des épices.

Le but était triple : masquer les défauts d’un vin fatigué, lui prêter des vertus médicinales et, bien sûr, prolonger sa durée de vie jusqu’à la prochaine récolte. Parmi ces breuvages, les plus populaires étaient la Saugée (à la sauge) , le Mauretum (aux fruits et au miel) , et le plus célèbre de tous, l’ Hypocras, qui était bien plus qu’une simple boisson festive. Sa fonction première était souvent plus pragmatique : c’était un « cache-misère » de luxe. Un vin médiocre, rendu sirupeux par le sucre et saturé d’épices comme la cannelle ou le gingembre, se conservait mieux et voyait ses défauts masqués.

L’Hypocras, bien plus qu’une boisson

Apparu vers le XIIIe siècle, l’hypocras doit son nom (attribué plus tard) au médecin grec Hippocrate, en référence à la « manche d’Hippocrate », un filtre en tissu utilisé pour sa préparation. Très populaire jusqu’au XVIIIe siècle, il était réputé pour ses vertus digestives et était même consommé par des rois comme Louis XIV. Sa recette n’était pas figée et chaque famille ou apothicaire avait sa propre version du mélange d’épices.

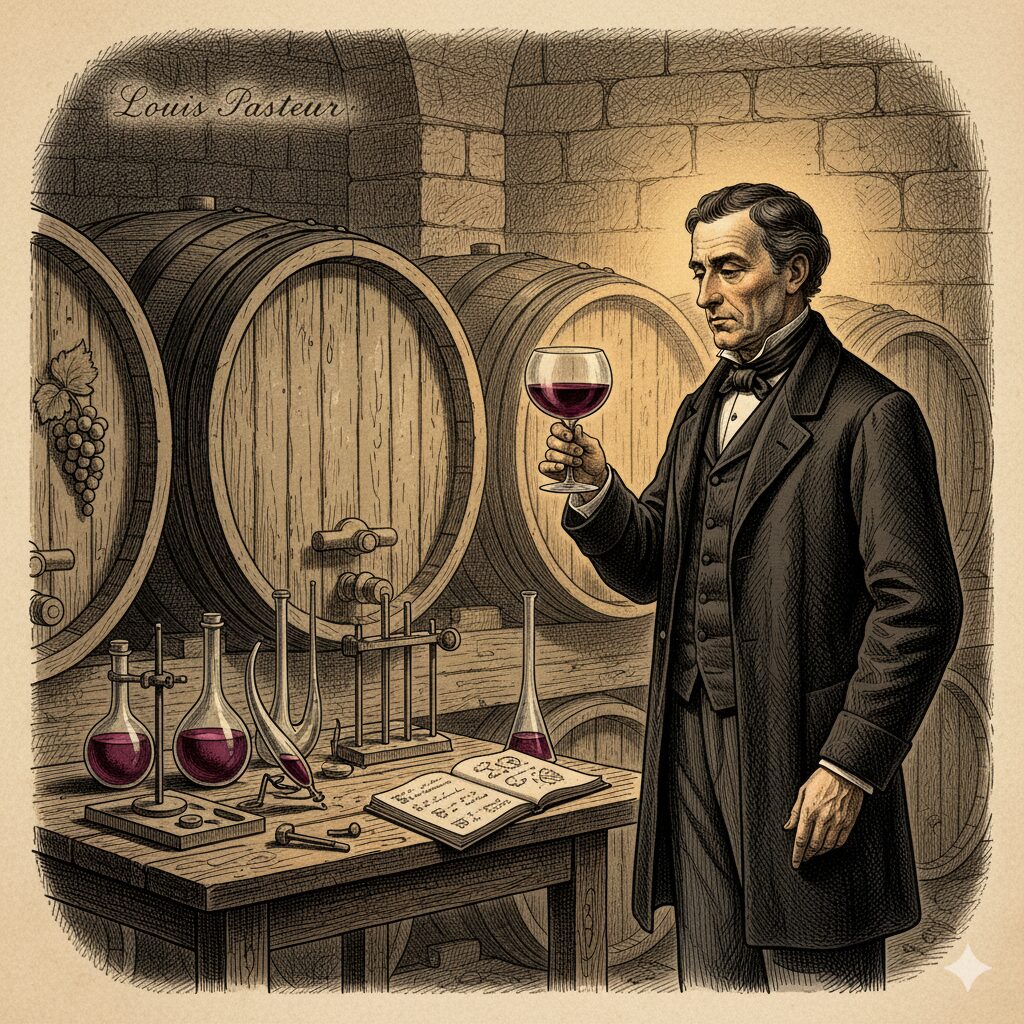

Louis Pasteur, un confrère face au même défi

Il y a un peu plus de 160 ans, un chimiste du Jura, un certain Louis Pasteur (1822-1895), s’attaquait déjà à des problèmes de vins qui tournent. En 1863, sa renommée est telle que l’Empereur Napoléon III en personne le sollicite pour une mission cruciale : résoudre le mystère des « maladies du vin ». À l’époque, de nombreux vins français exportés tournent au vinaigre pendant le transport, provoquant un véritable fiasco commercial.

Armé de son microscope, Pasteur s’installe à Arbois et se plonge dans l’étude des fermentations.

C’est là qu’il fait une découverte qui change tout.

Les levures ? Nos alliées : elles transforment le sucre en alcool. Mais d’autres micro-organismes, invisibles à l’œil nu, sont les vrais coupables. Ce sont eux qui altèrent le vin.

Une fois le diagnostic posé, le remède lui semble logique : pour prévenir les maladies, il faut éliminer ces germes sans pour autant « cuire » le vin.

Il met alors au point son procédé : un chauffage modéré et bref, autour de 55–60 °C, suivi d’un refroidissement rapide. Cette chaleur douce suffit à détruire les trouble-fêtes, tout en préservant les saveurs du breuvage.

La pasteurisation était née — et son brevet fut déposé le 11 avril 1865.

Pasteurisation vs. Stérilisation

Pour bien comprendre la suite, voici la différence fondamentale :

| Procédé | Température | Objectif | Impact sur le goût |

| Pasteurisation | ~60-88°C | Éliminer la plupart des levures et bactéries | Limité, qualités préservées si bien réalisé |

| Stérilisation | >100°C | Tuer tous les germes, y compris les plus résistants | Fort, risque de « goût de cuit » |

Retour au présent : quand la levure reprend vie

Pasteur avait donc offert la solution. Et pourtant, dans notre atelier, des levures ont survécu. Ce qui est arrivé à nos bouteilles porte un nom : la refermentation en bouteille. C’est le cauchemar de tout vigneron. S’il reste des levures viables et un peu de sucre, la fermentation redémarre, produit du gaz carbonique et fait monter la pression. Le vin tranquille devient pétillant, le bouchon saute.

Notre première réaction fut l’incompréhension. “Mais comment c’est possible ? L’écran affichait bien 70°C pourtant !” Nous avions suivi le protocole. Le vin était passé dans notre équipement, en respectant scrupuleusement les températures et les durées recommandées. Le mystère était total.

L’enquête nous a menés à notre suspect : le pasteurisateur lui-même. Notre machine de seconde main, malgré un entretien régulier, ne chauffait plus correctement. Pour en avoir le cœur net, nous avons sorti un thermomètre indépendant. Résultat : 52°C. L’écran nous mentait. Un thermostat défaillant nous avait donné un faux sentiment de sécurité, ruinant tout le bénéfice du procédé.

Bouteille explosive : un risque rare mais réel

Si un vin qui refermente involontairement n’est pas toxique à boire, le principal danger vient du contenant. La pression du gaz carbonique peut faire d’une bouteille un véritable projectile.

Le risque d’explosion, bien que rarissime, existe bel et bien. Il est aggravé par les bouchons à vis ou les capsules, qui retiennent mieux la pression qu’un bouchon de liège traditionnel, plus poreux.

C’est pourquoi la stabilisation microbiologique est avant tout un enjeu de sécurité pour le consommateur.

Leçon Apprise : l’erreur est un chemin, pas une impasse

Face à une telle situation, deux choix s’offrent à un artisan : cacher l’erreur ou l’assumer.

Pour nous, la question ne s’est jamais posée. Notre première démarche a donc été de contacter tous les clients concernés pour les informer, et leur proposer le remplacement des bouteilles ou leur remboursement intégral, comme il est d’usage en pareille circonstance.

Mais indemniser ne suffit pas ; il faut corriger pour que l’incident ne se reproduise plus. Chaque erreur devient un enseignement. La machine défaillante a été révisée, ses sondes recalibrées, et nous avons mis en place une nouvelle procédure de double vérification. Cette erreur de parcours s’est transformée en une amélioration durable de notre protocole qualité.

Finalement, cette mésaventure est un puissant rappel à l’humilité. Elle nous rappelle que l’artisanat est un apprentissage perpétuel. L’erreur, loin d’être un échec, est une étape nécessaire à l’acquisition d’une véritable maîtrise. Après tout, comme le disait Pasteur lui-même, « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Disons que cette alerte bruyante nous a bien préparés pour l’avenir.

Conclusion : L’Écho du « Pschitt »

Du mauretum du moine médiéval jusqu’à notre mésaventure avec un pasteurisateur capricieux, la même histoire se raconte : celle d’une cohabitation, parfois explosive, entre l’artisan et le vivant. Loin de s’opposer, l’artisanat et la science peuvent se compléter pour chercher un idéal commun : un vin bon et sain, qui exprime son terroir sans mauvaises surprises.

Et vous, avez-vous déjà eu une bouteille un peu trop vivante ? Un bouchon fou, un vin qui pétille sans prévenir ? Racontez-nous vos anecdotes en commentaire ou sur nos réseaux – c’est en partageant qu’on cultive le vin vivant.

Finalement, nos bouteilles ont fait pschitt, et c’est peut-être ce bruit-là qui nous a réveillés. Il nous a rappelé avec un peu de fracas que le vin n’est pas un produit figé, mais une matière vivante qui demande respect, rigueur et humilité. Il nous a surtout rappelé que la quête de la qualité est un chemin, où l’on apprend sans cesse à maîtriser la chaleur… sans jamais s’échauffer.

Merci de nous accompagner sur cette route, avec ses apprentissages, ses histoires et même, parfois, ses bulles imprévues. Les appétitifs que nous faisons est le reflet de nos valeurs : vivant, sincère et parfois imprévisible. Nous croyons en un artisanat transparent, où chaque cuvée raconte une histoire, y compris celle de nos apprentissages.

Cet article vous à plu ?

Dites-le-nous ! Commentez ci-dessous, partagez l’article avec vos amis passionnés et recevez nos prochains récits en avant-première : abonnez-vous à la newsletter.