L’Alcool en Temps de Guerre : Quand le Goût Devient Refuge et Témoin de l’Histoire

Du pinard des tranchées aux gnôles clandestines, l’alcool fut un refuge, un lien et un acte de survie durant les guerres mondiales.

L’ Alcool en temps de guerre : entre ration de pinard pour les Poilus et gnôles clandestines sous l’Occupation, l’alcool devient refuge, troc et mémoire vivante des conflits.

La guerre, par son horreur et ses privations, pousse l’humanité à l’adaptation et à l’ingéniosité. Au-delà des récits officiels et des stratégies militaires, il existe un pan méconnu de l’histoire des deux guerres mondiales : celui du rôle complexe et multifacette de l’alcool. Loin d’être un simple divertissement, l’alcool est devenu un outil de survie psychologique, un ciment social, un moteur d’économies souterraines, et un catalyseur de liens humains.

Plongez dans l’article : notre chronique audio

Écoutez le résumé et les points clés de cet article, commentés par nos chroniqueurs.

L’essentiel à retenir

Bien plus qu’une boisson, il était un refuge psychologique, un ciment social et un acte de résistance dans un monde en ruine.

Parce qu’il réchauffait les cœurs, soudait les soldats et devenait un symbole de résilience au front — jusqu’à un litre par jour distribué.

Clandestinement. À partir de pommes de terre, topinambours ou fruits sauvages, dans des marmites et alambics de fortune cachés dans les granges.

Les femmes. Invisibles mais essentielles, elles ont transmis les gestes, les recettes et les savoirs — parfois à travers un simple carnet ou une flasque gravée.

« Cet article explore ces « zones d’ombre », en valorisant les savoir-faire artisanaux, les gestes oubliés, et la manière dont cet héritage liquide continue de résonner aujourd’hui. »

Introduction

Quand la guerre fauche les hommes et impose son implacable réalité, certains gestes du quotidien, anodins en temps de paix, deviennent des rituels de survie et des refuges éphémères. Lever un verre dans la boue d’une tranchée, distiller la nuit à la lueur d’un feu caché, ou partager une goutte pour conjurer la peur : l’alcool devient alors un rituel, un lien, une trace indélébile.

Avant même les conflits, la France affichait déjà une consommation très élevée de vin, considéré comme une boisson nationale et un pilier culturel. Cette intégration profonde a facilité son adoption comme soutien moral et ciment social, aussi bien pour les soldats que pour les civils.

Le vin, perçu comme « boisson hygiénique » ou « boisson nationale », conserve une forte valeur symbolique, au point que les restrictions furent mal accueillies. L’alcool n’était pas un produit de guerre, mais un usage réorienté par la guerre, révélant la résilience des traditions dans l’exception.

14–18 : Le Pinard des Poilus et les Rituels de Survie

Durant la Première Guerre mondiale, l’alcool – et plus particulièrement le vin – a acquis un statut quasi sacré dans le quotidien des soldats français. Dès les premières semaines du conflit, le Grand Quartier Général décide d’ajouter du vin à la ration des troupes, faisant naître le célèbre « Père Pinard » en octobre 1914. Ce vin rouge, souvent bon marché, parfois frelaté mais gratuitement distribué, devient rapidement « l’âme du poilu ». Plus qu’une boisson, il incarne une identité nationale face à l’ennemi, célébrée dans les chansons et les poèmes comme un breuvage qui « donne courage et vaillance aux soldats ».

La distribution quotidienne du pinard devient un rituel fédérateur, qualifié de « soleil liquide » tant il remonte le moral des troupes. Ce moment suspendu dans l’enfer des tranchées redonne un semblant d’humanité.

Montée des rations

Les chefs, conscients de sa portée symbolique et psychologique, multiplient les tournées supplémentaires lors des victoires ou fêtes nationales. De 25 cl par jour en 1914, la ration grimpe à 50 cl en 1916, puis atteint 75 cl en 1918. Environ 3 millions de soldats reçoivent ainsi chaque jour entre un demi-litre et un litre de vin.

Gnôle et courage avant l’assaut

En complément, une petite dose de gnôle – une eau-de-vie à 50° – est distribuée (6 cl/jour). Servie avant l’assaut, elle réchauffe et stimule : « donner du cœur au ventre après une nuit glaciale ». Le rhum britannique joue un rôle similaire, bien que distribué plus parcimonieusement.

Chasse au pinard et souvenirs de tranchées

Les témoignages et découvertes archéologiques confirment cette omniprésence. Les carnets évoquent la « chasse au pinard », tandis que des flasques ont été retrouvées sur les corps, preuve d’un réconfort personnel autant que d’un rituel collectif.

Le pinard n’était pas qu’un breuvage. Il était un « aliment patriote », un « adjuvant irremplaçable », et un symbole de la résilience française, enraciné jusque dans la boue du front.

39–45 : Résistances Liquides et Distillations Clandestines

La Seconde Guerre mondiale, marquée par les pénuries et l’occupation étrangère, impose de nouvelles formes de résistance : l’alcool devient clandestin, mais vital.

Pillage et restrictions

Dès 1940, les armées nazies pillent systématiquement les réserves viticoles françaises et belges. Des trains entiers de grands crus sont envoyés en Allemagne. En Champagne, près de 98 millions de bouteilles sont réquisitionnées – soit 57 % de la production sous l’Occupation.

Face à cette spoliation et aux restrictions de Vichy (interdiction de vente certains jours), la débrouille se réinvente. Dans les campagnes, les bouilleurs de cru reprennent du service, souvent dans la clandestinité.

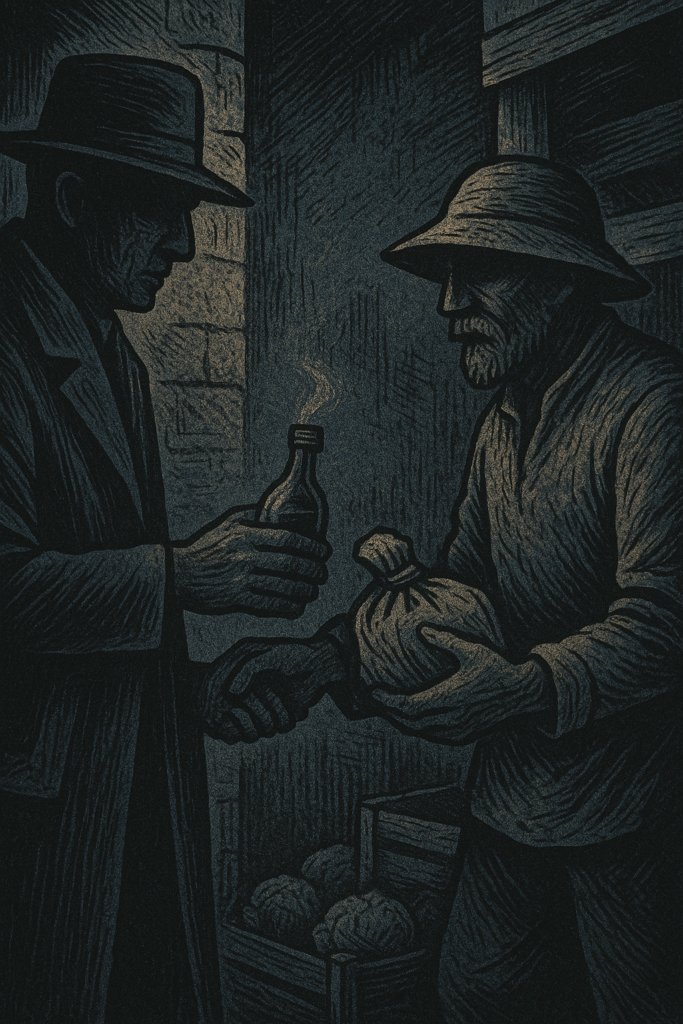

Marché noir et distillation clandestine

Tout ce qui peut fermenter devient matière première : betteraves, topinambours, marc, fruits oubliés. En Vienne, une distillerie industrielle d’éthanol est créée en 1942, mais la majorité des productions sont artisanales, bricolées dans des granges à partir de cocottes-minute et de tuyaux de fortune.

Ces alcools de substitution – gnôle de patate, calvados maison, prune sauvage – servent au troc, réchauffent les corps et lient les résistants. Bien que traqués par la Régie, les clandestins prospèrent dans un marché noir en plein essor.

Dans les zones de résistance, l’alcool devient un lien social, une monnaie, une preuve de solidarité. Les maquisards, vivant dans la clandestinité, s’appuient sur les productions locales pour subsister et tisser des relations de confiance.

Des paysans préfèrent livrer leurs barriques aux résistants plutôt qu’à l’Occupant, affirmant leur position sans mot dire. Le vin, la gnôle, deviennent des catalyseurs de camaraderie dans l’ombre des bois.

Le soir, autour d’un feu discret, les flacons circulent comme geste de fraternité et comme rituel de survie. Ainsi, pour beaucoup, le feu sous la paille devient un acte de résistance aussi concret que le sabotage.

Cartographie des alcools de fortune

Dans les récits oraux ou les traditions paysannes, chaque région belge semble avoir eu sa propre boisson de débrouille : genièvre « bricolé » à Grâce-Hollogne, vin de betterave évoqué à Roulers, distillation de poires à chair dure dans les campagnes hennuyères…

Si ces pratiques restent à documenter précisément, elles dessinent une géographie sensorielle de la résistance, aussi diffuse qu’attachée aux terroirs.

Marché Noir et Recettes de la Pénurie

Les pénuries et interdictions imposées par la guerre ont donné naissance à un marché noir foisonnant, où l’alcool devient denrée précieuse, monnaie d’échange et symbole de ruse populaire.

Le régime de Vichy, en rationnant le vin et interdisant la vente certains jours, alimente malgré lui la demande. En Belgique, malgré la présence massive de contrôleurs, le marché parallèle prospère, échappant aux surveillances.

Face à la rareté et au coût de l’alcool, l’ingéniosité domestique s’épanouit. Les foyers inventent des breuvages à partir de ce qu’ils ont sous la main : fruits (prunes, poires, agrumes), légumes (pommes de terre, topinambours), miel, orties, bourgeons de sapin…

Ces recettes de guerre, transmises oralement ou notées dans des carnets, deviennent un patrimoine immatériel précieux, témoignant de la débrouille comme art de vivre sous contrainte.

Malgré le couvre-feu et les contrôles, cafés et distilleries deviennent des points de relais pour la Résistance. On s’y échange informations, bouteilles et regards entendus.

Certaines distilleries cachent leurs alambics derrière des cloisons ou les enterrent pour éviter leur confiscation. L’ingéniosité populaire atteint son comble : des alambics sont construits avec des marmites à pression, serpentins de récup’, voire des radiateurs de voiture.

Dissidence au comptoir : cafés résistants en Belgique occupée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le café belge devient un théâtre discret de la Résistance. Lieu social banal, il permettait de dissimuler des messages, de loger des passeurs ou d’accueillir des réunions sous couvert d’habitudes anodines.

Le réseau Comète, chargé de faire transiter des aviateurs alliés vers l’Espagne, s’est souvent appuyé sur ces relais civils informels. La banalité devient une stratégie de camouflage.

Les Femmes dans l’Ombre : Transmission, Distillation, Résistance

Le rôle des femmes en temps de guerre, souvent éclipsé par les récits héroïques masculins, fut pourtant fondamental. Elles ont assuré la survie domestique, maintenu les traditions, et participé activement à la résistance silencieuse.

Si peu de sources les nomment comme « distillatrices clandestines », les gestes, les recettes, les objets parlent pour elles. Historiquement, la distillation domestique prolongeait les savoirs culinaires et médicinaux, des sphères traditionnellement féminines.

Fruits, pommes de terre, betteraves : les femmes transformaient tout ce qui pouvait fermenter, à l’abri des regards, perpétuant des recettes familiales transmises de génération en génération.

Les femmes de l’ombre : transmission clandestine

Dans certaines vallées de l’Ourthe ou du Condroz, des récits familiaux évoquent des femmes qui auraient continué à distiller en cachette durant l’Occupation. Une mémoire partielle, transmise à voix basse, où les gestes techniques de la gnôle se mêlaient aux secrets de famille.

Si les archives manquent, les carnets de recettes retrouvés dans les greniers laissent deviner un savoir-faire féminin invisible mais tenace.

Ces distillatrices anonymes, véritables nourrices de la Résistance, ont souvent pris la relève en l’absence des hommes. Elles perpétuent la fabrication de bière, de vin, d’eaux-de-vie pour nourrir, échanger, résister.

Leurs traces subsistent dans des carnets manuscrits, des souvenirs familiaux ou des objets transmis. En Bretagne, des grand-mères distillaient une « gnôle de chou » ou de navet. En Belgique, des femmes veillaient aux alambics cachés dans les vergers.Un alambic de 1900, aujourd’hui exposé au Musée de la Vigne et du Vin dans le Jura, fut transmis de femme en femme. Jeanne Henry l’utilisait encore en 1978 pour distiller les fruits de la ferme. Le geste perdure, au-delà de la guerre.

Gardiennes du feu, d’un terroir à l’autre

Des récits familiaux, comme celui de « La gnôle de Mamy Jeanne », soulignent ce rôle invisible. Une petite-fille raconte comment, en 1944, sa grand-mère versait « goutte à goutte son alcool de prune dans une bonbonne sous la paille », lui transmettant la recette pour que « jamais on n’oublie comment, même dans la misère, on peut tirer du soleil en bouteille ».

Dans les Balkans ruraux, la distillation restait officiellement masculine, mais en privé, les femmes gardaient le feu. En l’absence des maris, elles produisaient la rakija pour soigner, échanger, et transmettaient oralement les gestes sûrs : « repérer la bonne chauffe, couper les têtes, garder le cœur du distillat ».

À Roubaix, le café du père de Nelly Devienne hébergeait les réunions du groupe « Action 40 ». À Léopoldville, dans les années 1940–50, les femmes africaines des quartiers populaires tenaient le marché clandestin du lutuku, contournant la police avec des stratégies d’une ingéniosité redoutable.

Cette histoire tue est pourtant fondamentale pour comprendre la résilience. Les carnets de recettes passés de main en main, les gestes appris entre voisines, sont un patrimoine immatériel de la guerre, transmis avec soin et discrétion.

L’imaginaire gustatif de la guerre

Le vin de carotte, les infusions d’anis ou les sirops de pomme sauvage ont marqué toute une génération née sous l’Occupation. Certains racontent encore l’odeur âcre du marc clandestin ou la brûlure d’un alcool improvisé.

Quand le goût devient trace de l’histoire, il façonne une mémoire affective, presque corporelle, là où les mots manquent.

Objets, Archives et Bouteilles de Mémoire

Les objets liés à l’alcool en temps de guerre sont des témoins tangibles des récits clandestins et populaires. Outils, contenants, carnets, étiquettes : chacun révèle une facette de cette mémoire liquide.

L’alambic, pièce maîtresse de la distillation illégale, se devait d’être discret, démontable, transportable. Dans les maquis, certains furent fabriqués à partir de douilles d’obus. D’autres, déclarés « publics » à l’origine, furent réutilisés en famille après-guerre, devenant héritages techniques transmis.

Pendant l’Occupation, posséder un alambic non déclaré était illégal. Beaucoup furent enterrés ou démontés pour échapper à la saisie. Aujourd’hui, certains sont exposés dans des musées, comme celui du Morvan : un alambic bricolé avec un radiateur de camion et une lessiveuse.

Le transport de l’alcool donnait lieu à des systèmes ingénieux. Les jerrycans allemands, détournés en barils à gnôle ; les bidons de lait truqués ; les gourdes militaires remplies de schnaps. Chaque contenant portait une part d’astuce et de risque.

Ivresses contrôlées : la propagande par la chope

Les autorités nazies oscillent entre répression et manipulation. En 1941, certaines mairies occupées organisent des distributions gratuites de bière pour les anniversaires du Reich ou les fêtes locales.

Derrière les chopes offertes, un calcul politique : apaiser les tensions, brouiller les repères, détourner l’attention des privations.

Mais la convivialité, même instrumentalisée, peut aussi réveiller des élans sincères. La fraternité se glisse parfois là où le pouvoir croit régner.

Le quart gravé, mémoire intime du soldat

Le quart – cette tasse métallique suspendue au ceinturon du soldat – fut bien plus qu’un objet utilitaire. Il devint un support d’expression intime, de mémoire gravée dans le métal.

De nombreux soldats y ont inscrit noms, dates, lieux, symboles. Un quart de GI gravé « Laon 1918 » en est un exemple poignant. Certains portaient des dessins de bouteilles, de raisins, ou de femmes, signes que l’alcool, même rudimentaire, accompagnait l’imaginaire du réconfort.

Au Musée de l’Armée à Paris, un quart modèle 1935 ayant appartenu au poilu Émilien Brou est conservé, gravé de scènes de cantonnement. Ces « objets de tranchée-souvenir » incarnent la mémoire physique du combattant, entre rudesse et humanité.

Objets de la désobéissance : flasques, quarts, bouteilles cachées

Dans les greniers belges, on retrouve parfois des bouteilles scellées depuis les années 1940, réservées à un « après-guerre » qui n’est jamais venu. Quarts cabossés de maquisards, flasques gravées offertes par des aviateurs alliés, ou tonnelets creux ayant servi à cacher des tracts : ces objets deviennent les supports silencieux d’une mémoire vivante.

À travers eux, c’est un alcool devenu arme symbolique — de survie, de défi ou de communion — qui réapparaît au détour d’un buffet ou d’une vitrine de musée.

Dans les camps de résistants, les bouteilles d’alcool prenaient une valeur symbolique. L’exemple de la « bouteille de l’amitié » conservée au Musée de la Résistance de Limoges en témoigne : une simple bouteille de vin, dont l’étiquette manuscrite indique « Maquis de Corrèze – 1944 », signée par une douzaine de maquisards à la Libération.

Dans le Vercors, certains distillaient un alcool de mélasse surnommé « le tord-boyaux du maquis », mis en bouteille localement. Certaines portaient même des gravures au couteau comme sceau de fraternité.

Alambics et archives : les preuves de la désobéissance

À côté de ces objets, les archives écrites sont tout aussi précieuses. Un carnet de recettes tenu par Marcelle P. entre 1939 et 1944 contient des astuces de dissimulation et des liqueurs adaptées aux privations (par exemple, une liqueur d’oranges amères sans alcool de grain).

Tickets de rationnement, affiches de la Croix-Rouge appelant à la sobriété, encarts de presse annonçant l’interdiction des « apéritifs de plus de 16° », étiquettes de bières comme « La Joyeuse » (1916), illustrent le lien intime entre front et flacon.

Même dans les camps de prisonniers, la distillation clandestine persistait. Les détenus du Stalag IV-C en Tchécoslovaquie ont laissé un ouvrage de souvenirs, « Distillation clandestine », racontant comment ils fermentaient des raisins ou betteraves, parfois avec l’aide des gardiens.

Croisés avec les objets retrouvés, ces récits forment une documentation rare et éloquente sur l’adaptation humaine, la ruse et la mémoire. Une mémoire silencieuse, mais bien vivante.

Héritages : Recettes Familiales et Réinventions Artisanales

Les expériences liées à l’alcool en temps de guerre ont laissé une empreinte durable, nourrissant les traditions, inspirant les artisans contemporains, et servant de canal de mémoire.

Le savoir-faire de la distillation, notamment pour les eaux-de-vie de fruits, s’est transmis de génération en génération, souvent en dehors de toute structure formelle. Ce « privilège de bouilleur de cru », hérité de Napoléon, a résisté au temps.

Un savoir-faire transmis de génération en génération

Aujourd’hui, les témoins vivants de cet héritage se font rares mais éloquents. En Lorraine, Mme Sylvie Heureline perpétue la distillation familiale transmise par son grand-père poilu. « Quand je distille, dit-elle, c’est comme si je faisais vivre son souvenir. »

En Franche-Comté, M. Jean-Paul Blandin, maire et bouilleur collectif, poursuit la distillation automnale du verger communal : « Après 1945, chaque village avait son alambic. C’était une mémoire partagée. »

En Belgique, des lignées de femmes distillatrices préservent encore les recettes du pekèt ou de bières artisanales, comme à la distillerie familiale X, où l’arrière-petite-fille a repris l’alambic muré pendant l’Occupation.

Le jenever (genièvre), arme blanche et bleue

Bien avant l’Occupation, la loi Vandervelde avait déjà restreint l’accès aux spiritueux forts, rendant la distillation artisanale quasi clandestine. Sous les nazis, cette répression s’intensifie : saisie des alambics, limitation drastique des jours de vente, contrôles musclés.

Mais dans les granges ou les caves, les gestes ancestraux perdurent, souvent transmis par les aînés, parfois au péril de leur liberté.

Le jenever — genièvre en français, alcool de grain parfumé aux baies — devient alors plus qu’une boisson : un rite de résistance intime, enraciné dans le territoire.

Quand les artisans d’aujourd’hui ravivent la mémoire

Ces récits inspirent des réinventions créatives. En Alsace, une microbrasserie ressuscite la Bière de l’ortie de 1916. En Angleterre, les « War Ales » reviennent avec un faible degré et des céréales de substitution.

Côté spiritueux, un Gin Maquis a été lancé en Corse, infusé aux herbes locales. En Belgique, la brasserie Vanuxeem a collaboré avec Plugstreet 14-18 Experience pour créer une bière commémorative 2024, dont chaque vente soutient la mémoire des troupes ANZAC tombées dans le secteur.

Ces initiatives racontent une mémoire vive : du pinard du poilu à la gnôle du maquis, l’alcool reste un symbole puissant de convivialité, d’ingéniosité et d’endurance.

L’Alchymiste Face à l’Histoire : Transmettre Sans Romancer

Dans ce paysage complexe et chargé de sens, L’Alchymiste inscrit sa démarche dans une volonté de transmission respectueuse et lucide. Il ne s’agit ni de romancer, ni d’édulcorer les conflits, mais bien de révéler la dignité des gestes, la beauté du lien et l’endurance des savoir-faire.

Chaque breuvage devient alors un pont entre mémoire et création. En s’inspirant des « alcools de guerre » – rudimentaires mais essentiels – L’Alchymiste rend hommage à l’ingéniosité populaire et à ces mains qui, dans l’adversité, distillaient la chaleur humaine.

Cette approche narrative donne voix à ceux que l’Histoire oublie souvent : les femmes distillatrices, les bouilleurs résistants, les partages de maquisards. L’Alchymiste pourrait ainsi imaginer des gammes comme « Résistances » ou « Mémoires de feu », rendant hommage aux feux clandestins et aux recettes murmurées.

Être gardien de ce patrimoine, c’est faire émerger de l’ombre un passé bu, transmis, brûlé et partagé – et en révéler la lumière culturelle. Car même dans la disette, la peur ou l’exil, l’humain trouve un chemin – parfois au travers d’une simple bouteille tendue.

Conclusion

L’histoire de l’alcool durant les deux guerres mondiales est une chronique de résilience humaine. Du pinard des tranchées aux alambics de fortune, l’alcool fut bien plus qu’un breuvage : un lien, un geste, une mémoire en bouteille.

Boire n’était pas oublier, mais se souvenir, se rassembler, tenir bon. L’alcool soutenait le moral, tissait la fraternité et permettait une forme de résistance quotidienne, entre débrouille et autonomie symbolique.

L’ingéniosité des recettes, la circulation clandestine, les objets retrouvés, les traditions réactivées témoignent d’une mémoire vivante : celle de femmes et d’hommes qui, face à l’oppression, ont choisi la transmission.

Des flasques aux quarts gravés, des bouteilles signées aux recettes à l’ortie, cette mémoire alcoolique des guerres nous rappelle que les rituels ont le pouvoir de lier les générations et d’enraciner la résistance dans le quotidien.

Appel à témoignages

Votre grand-mère faisait-elle de la liqueur de carotte ?

Un quart gravé dort-il dans une armoire familiale ?

Un carnet de recettes vous est-il parvenu depuis 14–18 ou 39–45 ?

Nous serions honorés de recevoir vos récits.

Écrivez-nous et contribuez à enrichir cette mémoire partagée. Chaque fragment compte.

Cet article vous à plu ?

Dites-le-nous ! Commentez ci-dessous, partagez l’article avec vos amis passionnés et recevez nos prochains récits en avant-première : abonnez-vous à la newsletter.