Capter les goûts oubliés de l’alambic : l’artisanat des arômes invisibles

La distillation oublie les saveurs les plus subtiles. Découvrez les gestes d’artisans qui les révèlent autrement, dans un art intime du goût total.

Goût invisible distillation : apprenez à capturer les arômes volatils grâce aux macérations, fat-wash et infusions pour préserver vos spiritueux.

Fraise. Cacao. Noisette. Leur souvenir s’évanouit dans la chaleur de l’alambic. La distillation, cet art ancestral de la concentration, est aussi un art de la perte : elle capture l’esprit, mais oublie la chair.

Pourtant, des artisans refusent cette fatalité — non par la technique, mais par le geste. Cet article est un voyage au cœur de leur quête : retrouver le goût total, celui qui raconte l’ingrédient dans son intégralité, et que seules les mains patientes savent révéler.

Plongez dans l’article : notre chronique audio

Écoutez le résumé et les points clés de cet article, commentés par nos chroniqueurs.

L’essentiel à retenir

Parce que la distillation ne retient que les composés volatils. Les saveurs lourdes, sucrées ou fragiles s’évanouissent sous l’effet de la chaleur.

Oui. Sa forme, son usure, et même ses défauts invisibles façonnent la signature aromatique d’un spiritueux.

En les captant autrement : macération, fat-wash, infusion, réduction… des gestes d’artisan plus proches de la cuisine que du laboratoire.

Non. L’essence du goût réside parfois dans ce qu’on laisse deviner. L’artisan compose avec la suggestion, comme un parfumeur.

Goût invisible distillation : comment l’alambic efface certain⸱es saveurs, et comment l’artisan peut les faire renaître.

Goût invisible distillation : ce que l’alambic oublie

La distillation est un art essentiel, un tri magnifique qui purifie et concentre l’âme volatile d’un spiritueux. Imaginons l’alambic comme un tamis thermique. Par l’action du feu, il sépare les composants d’un liquide selon leur volatilité. L’éthanol (78,3°C) et les arômes les plus légers s’élèvent.

Mais ce tri, aussi noble soit-il, laisse derrière lui des familles entières de saveurs :

- La matrice non-volatile — les sucres, tanins, acides et minéraux : ils construisent la texture et la sensation en bouche, mais ne passent pas dans le distillat.

- Les molécules lourdes — polyphénols et tanins : responsables de l’amertume et de l’astringence, ils restent prisonniers du moût.

- Les arômes thermolabiles — notes fraîches comme les esters de fraise : trop délicates, elles se dégradent sous la chaleur.

- Les arômes glycosylés — composés liés au sucre : inodores à l’état brut, ils ne s’expriment qu’après hydrolyse — comme en œnologie ou en parfumerie.

Chaleur & goût invisible : l’alchimie du feu

Si l’alambic « oublie » certains arômes, il en crée parfois d’autres, inattendus. Le feu n’est pas qu’un simple agent de séparation : il est un cuisinier, parfois brutal, qui transforme la matière. Cette chaleur réarrange les molécules et peut enfanter des saveurs qui n’existaient pas dans l’ingrédient de départ.

- Notes « de cuisson » — réactions de caramélisation ou de Maillard : la fraîcheur d’une fraise devient confiturée sous l’effet de la chaleur.

- Transformation des notes vertes — menthol vers menthone : sous distillation forte, la menthe gagne en piquant et en caractère médicinal.

- Révélation des épices — effet de la température et de la forme de l’alambic : la baie de genièvre développe des notes camphrées, résineuses.

La forme de l’alambic — col, angle, lentille de reflux — influence fortement le profil : elle sélectionne ce qui monte ou retombe, affinant ou élargissant le spectre aromatique. Enfin, l’artisan pratique l’art de la coupe, séparant têtes, cœur et queues, pour ne garder que la partie la plus noble du distillat.

Le pli du goût : mémoire d’une cucurbite

Le rôle de l’usure est un savoir d’atelier plus qu’une mesure scientifique. Certains distillateurs constatent que le simple remplacement d’un alambic ancien modifie subtilement le goût.

Dans certaines distilleries, on raconte que le goût d’un spiritueux a changé… simplement parce qu’on avait remplacé un vieil alambic. Le nouvel appareil, pourtant identique, brillait de propreté — mais il ne restituait plus la même chaleur.

Le coupable ? Un pli discret, une micro-aspérité, une infime variation dans l’épaisseur du cuivre. Rien que l’œil ne voit, mais que la vapeur, elle, n’oublie pas. L’alambic est une matrice sensible, dont chaque ride imprime une mémoire au goût.

Cartographie des goûts intradistillables

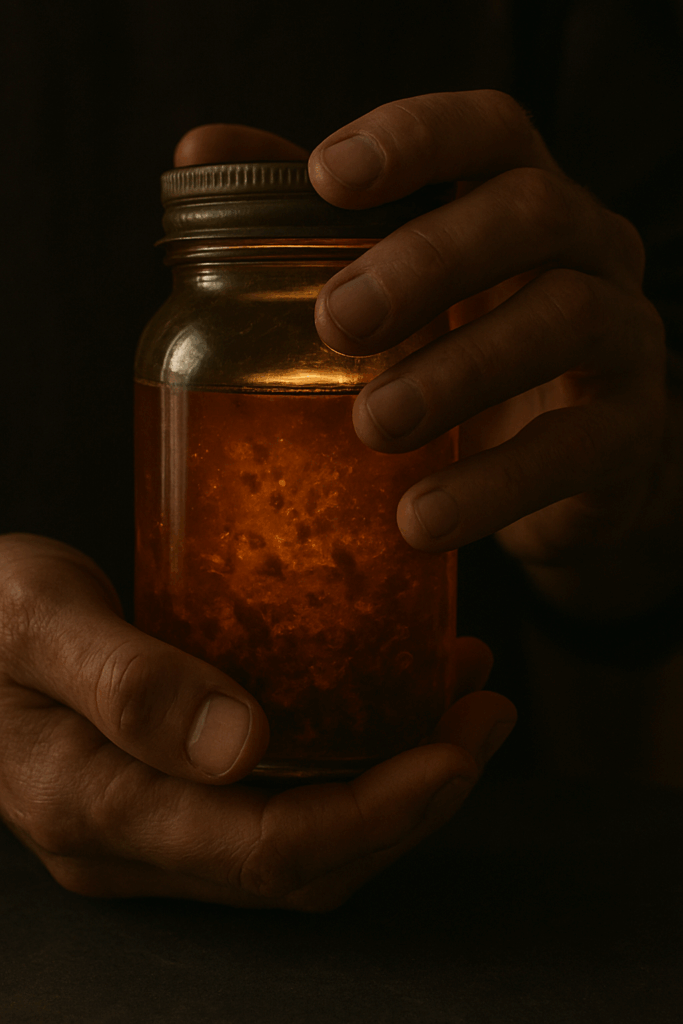

Pensez à la Fraise et sa fraîcheur éclatante. Portée par des esters fugaces, son âme se brise sur la chaleur. Pour la sauver, l’artisan la baigne patiemment dans un alcool froid : une macération.

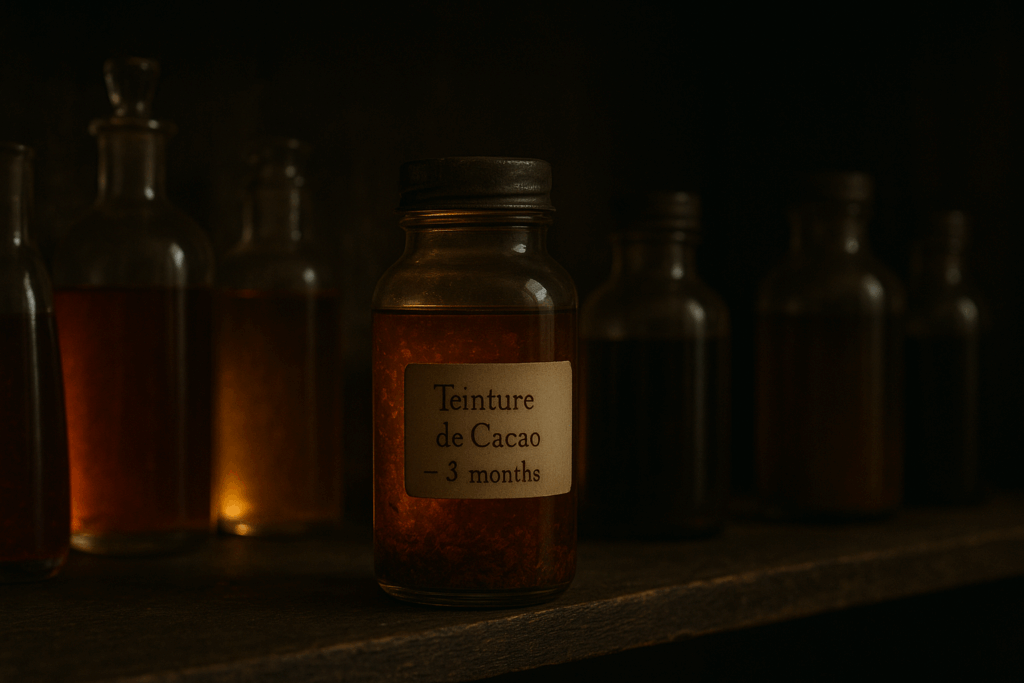

Le Cacao et son amertume réconfortante. Ses notes de torréfaction et la rondeur de son beurre ne voyagent pas dans la vapeur. L’artisan doit ruser avec une infusion d’éclats torréfiés ou un fat-wash.

La Vanille et sa chaleur boisée. La vanilline est une molécule lourde et peu volatile. Seule une teinture alcoolique longue de plusieurs mois peut en libérer la complexité totale.

La Noisette et sa gourmandise onctueuse. Ses arômes sont liés à des huiles que la distillation ne capture qu’à peine. Une infusion lipidique est nécessaire.

Et les Fleurs délicates, leur parfum de poudre d’oubli ? Leurs composés odorants sont anéantis par le feu. L’artisan doit alors penser comme un parfumeur.

Techniques pour sauver le goût invisible

Pour capter ces saveurs, l’artisan dispose d’une palette de techniques douces, plus proches de la cuisine que de l’ingénierie chimique.

- Macération / Teinture — Macérer, c’est écouter l’ingrédient prendre le temps de parler. C’est le geste fondamental : immerger dans un alcool neutre à température ambiante. Quelques jours pour des zestes, plusieurs mois pour une racine.

- Fat-wash (lavage au gras) — Laver au gras, c’est caresser le goût. Inspirée de l’enfleurage, cette méthode capture les arômes liposolubles dans un corps gras. On infuse, on refroidit, on retire.

- Infusion (à chaud / à froid) — À froid, elle préserve la fraîcheur. À chaud, elle révèle les secrets des épices dures.

- Réduction / Sirop — L’artisan devient cuisinier : il chauffe doucement un jus de fruit pour en concentrer les sucres et les arômes naturels.

- Glycérine végétale — Solvant naturel, doux, soyeux. Idéal pour extraire les arômes fragiles et adoucir certaines textures d’apéritifs ou d’extraits herbacés.

L’artificiel : entre imposture et caricature

Face à ces défis, la tentation de l’arôme de synthèse est grande. Mais le problème d’un arôme artificiel, comme celui de la fraise, n’est pas seulement son origine, c’est sa simplicité.

Il réduit une symphonie de centaines de molécules à une seule note criarde. Le goût d’une vraie fraise, extraite par macération, est une expérience complexe : l’acidité du fruit, la sucrosité du jus, les notes vertes de la feuille, la chaleur du soleil.

C’est la différence entre un poster et un paysage : l’un est une image, l’autre une expérience.

Composer avec le vivant : l’artisan comme assembleur

Le secret de l’artisan réside dans l’assemblage. Sa composition commence bien avant la distillation : avec le choix des levures, certaines sélectionnées pour générer esters ou composés fruités. La distillation n’est que la colonne vertébrale, la pureté. Les techniques douces en réintègrent le corps, la texture, les profondeurs oubliées par le feu.

Tel un parfumeur, il pense sa création en strates qui se répondent :

- Notes de tête – la vivacité

- Notes de cœur – le thème

- Notes de fond – la persistance

Chaque création devient une partition aromatique.

Conclusion : L’art de ne pas tout capter

Et si le luxe, finalement, ce n’était pas d’extraire tout ce qu’on peut ? Mais d’extraire juste assez pour créer une présence, une suggestion, un mystère.

L’artisanat des saveurs nous enseigne que la véritable richesse n’est pas dans la capture totale, mais dans l’expression juste.

Un goût qu’on ne sent pas tout de suite, mais qui revient. Comme un secret que seules les mains savent révéler.

Cet article vous à plu ?

Dites-le-nous ! Commentez ci-dessous, partagez l’article avec vos amis passionnés et recevez nos prochains récits en avant-première : abonnez-vous à la newsletter.