L’Évolution du Goût : Histoire et Métamorphoses des Spiritueux à Travers les Âges

De l’élixir sacré à la distillation par IA, l’histoire des spiritueux révèle nos goûts, nos peurs, nos quêtes. Et si boire racontait l’humanité ?

Saviez-vous qu’un simple verre de gin pouvait raconter une époque de chaos social ?

Qu’un trait de vermouth pouvait résumer les élans de modernité d’un siècle tout entier ?

Le goût n’est jamais neutre.

Ce que nous choisissons de savourer — ou de rejeter — en dit long sur l’époque dans laquelle nous vivons.

Il est sensoriel, bien sûr : il caresse le palais, pique, apaise ou surprend. Mais il est aussi social, culturel, politique.

Il porte la trace des empires, des guerres, des croyances, des révolutions.

L’essentiel à retenir

Les préférences ont été influencées par des facteurs culturels, économiques et technologiques, passant d’élixirs médicinaux à des marqueurs de statut social, puis à un retour à l’artisanat et aux saveurs authentiques.

Différents spiritueux ont dominé à différentes périodes, comme le gin au XVIIIe siècle, le whisky pendant la Prohibition, et aujourd’hui, le mezcal et les gins botaniques artisanaux

On observe un retour à l’artisanat, à l’amertume, aux saveurs végétales et à une consommation plus consciente, tout en explorant l’impact des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle sur la distillation.

« Ouvrez les yeux, respirez la rosée, allumez une bougie si le cœur vous en dit… Litha commence là où vous êtes. »

Le goût, mémoire liquide de l’humanité

Il est le fruit d’une éducation, d’un imaginaire, d’un inconscient collectif.

Distiller, c’est transmuter : transformer le monde matériel en mémoire liquide. De nombreux chercheurs ont exploré cette dimension culturelle du goût. Ainsi, Jean-Louis Flandrin (historien) et Sidney Mintz (anthropologue) ont montré que les goûts ne se forment pas seulement dans la bouche, mais dans l’histoire : ils reflètent les structures sociales, les rapports de pouvoir, les grandes mutations culturelles.

À travers l’histoire des spiritueux, c’est une autre histoire qui se dévoile. Celle des hommes et des femmes, des élites et des marges, des conquérants et des guérisseurs, des techniques oubliées et des recettes retrouvées.

Car chaque société distille ses préférences, et exprime son temps à travers ses élixirs.

Dans cet article, L’Alchymiste vous propose un voyage — non pas à travers les seuls arômes, mais à travers les siècles : de l’alambic médiéval aux laboratoires artisanaux contemporains. Vous découvrirez comment les goûts ont évolué, comment ils se sont imposés, marginalisés, réinventés. Et peut-être, en filigrane, comment le vôtre s’inscrit dans cette longue mémoire liquide de l’humanité.

Aux origines : élixirs rituels et alchimie médicinale

(Antiquité – Haut Moyen Âge)

Bien avant d’être un plaisir social ou une quête d’excellence gustative, l’alcool fut un mystère sacré. Les premières traces de boissons fermentées remontent à plus de cinq millénaires.

En Mésopotamie, en Égypte ancienne, dans la Chine archaïque — où le jiu, vin de riz fermenté, accompagnait déjà les rites —, l’ivresse était une offrande : un pont entre les hommes et les dieux, un passage entre le visible et l’invisible. Le vin, la bière, les hydromels primitifs servaient autant à honorer les défunts qu’à stimuler l’intuition des prêtres et des devins.

Une révolution discrète s’opère alors, dans les laboratoires du monde arabo-musulman, autour du IXᵉ siècle. C’est ici que naît la distillation moderne. Le mot alcool vient de l’arabe al-kohl, désignant à l’origine une poudre cosmétique très fine. Par extension, il devient le symbole de ce qui est subtil, raffiné, de l’essence extraite de la matière.

L’alambic quant à lui, dérive du grec ambix et de al-inbīq en arabe.

Ces instruments, perfectionnés par des savants comme Jabir Ibn Hayyan, étaient d’abord conçus pour produire des parfums ou des remèdes.

Mais derrière l’extraction d’un arôme ou d’un principe actif, se jouait une quête plus profonde : celle de la quintessence.

Ces alchimistes-médecins ne cherchaient pas l’ivresse, mais l’élixir.

L’eau-de-vie contenait déjà la promesse d’un monde purifié, transcendé.

Des goûts puissants, des fonctions sacrées

Ces premiers distillats étaient âpres, puissants, parfois brutaux.

Pour adoucir leur force, on y ajoutait des épices, des résines, ou des plantes médicinales.

L’amertume ? Elle n’était pas un défaut, mais un signal d’efficacité : elle disait que le remède agissait, soignait, transmutait.

Chaque plante incarnait un principe du monde : absinthe (Air), cannelle (Feu), sauge (Terre), sureau (Eau) — un véritable alphabet végétal, une grammaire sacrée du goût.

Monastères et médecine divine

Dans les monastères du Haut Moyen Âge, ce savoir se prolonge.

On y cultive les simples — ces herbes médicinales destinées à nourrir le corps et l’âme. On distille de l’angélique, de la mélisse, de l’ortie blanche…

Les élixirs deviennent à la fois prières et prescriptions, parfois même prophéties.

L’abbesse bénédictine Hildegarde de Bingen, figure majeure du XIIᵉ siècle, parlait des plantes comme d’intermédiaires entre la lumière divine et le monde matériel. Elle recommandait notamment l’usage de l’angélique pour calmer l’agitation intérieure : un soin spirituel autant que physique.

La distillation comme rite d’élévation

Plus qu’une technique, la distillation devient un geste spirituel.

Elle extrait l’invisible du visible,

elle clarifie, elle élève.

Ce qui est lourd devient léger.

Ce qui est trouble devient clair.

Une mémoire en goutte

C’est dans cette alchimie originelle que s’enracine le goût.

Non pas comme simple plaisir, mais comme langage sacré, outil de transformation, reflet d’un ordre cosmique.

Une goutte d’élixir contenait une époque, une vision du monde — une tentative de capter l’harmonie dans le liquide.

Renaissance & Temps modernes : conquêtes, commerce et naissance des styles

(XVIᵉ – XVIIᵉ siècles)

À la Renaissance, les élixirs quittent les cloîtres pour entrer dans le vaste théâtre du monde.

Apothicaires, explorateurs, médecins itinérants et navigateurs vont faire de la distillation non plus un art caché, mais un instrument de conquête, de commerce et d’expansion culturelle.

Dans les cabinets des princes comme dans les cales des navires, les alambics se multiplient, et avec eux, les goûts se transforment.

La maîtrise croissante des alambics, dopée par la circulation des traités techniques entre savants arabes, européens et alchimistes de cour, permet désormais de produire des eaux-de-vie plus pures, plus stables, plus transportables.

Les spiritueux deviennent des biens culturels et marchands à part entière — objets d’étude, de spéculation, et de distinction.

Naissance des styles : rhum, gin, cognac, brandy

- Dans les colonies des Caraïbes, le résidu sucré de la canne — la mélasse — est distillé pour produire un alcool d’abord rustique et brutal : le rhum, boisson d’esclaves devenue nectar impérial.

- En France, l’eau-de-vie de vin s’affine dans les Charentes : elle amorce la naissance du cognac, qui s’exporte dès le XVIIᵉ siècle vers les Pays-Bas, l’Angleterre et les ports du nord de l’Europe.

- Aux Pays-Bas, puis en Angleterre, des médecins distillent des baies de genièvre pour élaborer un remède digestif : le genever (ancêtre du gin), qui deviendra un marqueur de classe… et de crise.

- En Espagne et en France, le brandy — issu lui aussi du vin distillé — s’impose comme boisson de cour et d’ambassade, ancêtre direct des grandes eaux-de-vie continentales.

Les goûts s’élargissent : épices, sucre et exotisme

Les routes commerciales redessinent les palais.

Du poivre à la muscade, du sucre de canne aux herbes indiennes, de la racine d’iris à la cannelle de Ceylan, une cartographie sensorielle se tisse dans les comptoirs et les ports.

La liqueur devient aussi liqueur de pouvoir : rare, précieuse, codifiée. Ce que l’on boit commence à dire ce que l’on est.

Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à lire notre article sur le sujet :

Un Voyage Épicé à Travers le Temps et l’Histoire des Routes des Épices

Anecdote — Le grog de la Royal Navy

À bord des navires britanniques, les marins recevaient leur ration quotidienne de rhum pur. Mais face aux excès, l’amiral Edward Vernon ordonne en 1740 que le breuvage soit dilué dans de l’eau chaude. Ce mélange prend le nom de grog, en référence à son manteau de grogram.

Plus tard, on y ajoute citron et sucre, pour prévenir le scorbut et en adoucir le goût. Le grog devient ainsi une boisson de discipline autant que de survie — à la fois rite naval et remède colonial.

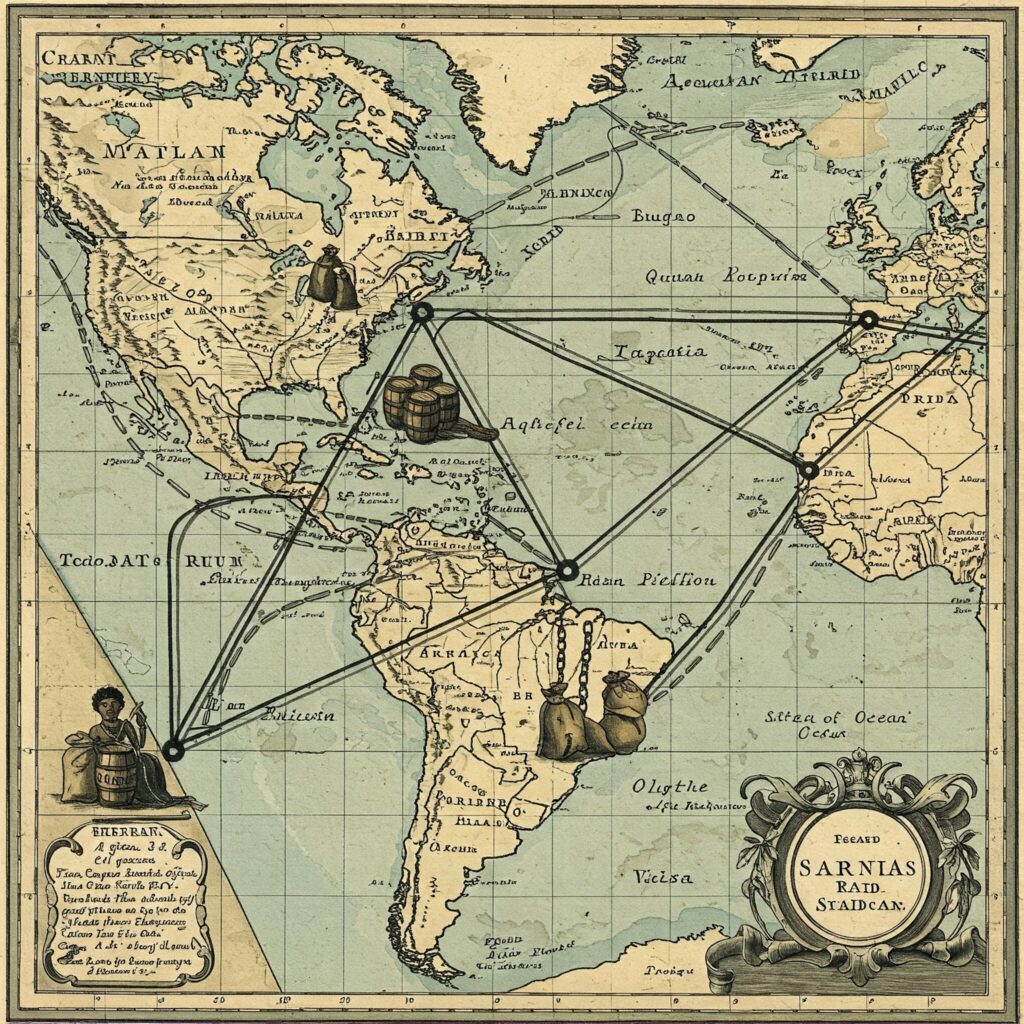

Les routes du goût : rhum, sucre et esclavage

L’âge des grandes découvertes transporte des idées… mais aussi des rapports de force.

Dans les plantations antillaises, la canne à sucre est cultivée par des esclaves africains, réduits à l’état de main-d’œuvre.

Le rhum, issu de la mélasse, devient une monnaie d’échange dans le commerce triangulaire : vendu en Europe, troqué contre des captifs en Afrique, et consommé dans les colonies.

Comme l’a montré Sidney Mintz, l’histoire du goût est inséparable de celle du pouvoir :

« Les préférences gustatives révélèrent les structures économiques

autant que les désirs culturels. »

Derrière l’arôme épicé du rhum se cache une mémoire amère. Ce goût pour les spiritueux sucrés s’ancre dans les logiques coloniales, où plaisir et domination cohabitent dans une même goutte.

Un monde de styles en formation

Dans les tavernes comme dans les salons princiers, les spiritueux deviennent des marqueurs de statut, d’origine, d’identité.

Ils sont classés, exportés, contrefaits parfois. Une géographie du goût prend forme — bordée par la médecine, traversée par la guerre, polie par le commerce.

Mais ces styles ne sont pas figés.

À la croisée des Lumières, des révolutions et de l’industrialisation, ils vont bientôt :

s’affiner, se métisser, se ritualiser… Le goût entre dans l’ère du raffinement.

XVIIIᵉ – XIXᵉ siècles : raffinements, cocktails et bouleversements

À mesure que l’Europe s’ouvre à l’industrialisation, aux révolutions politiques, aux empires et aux arts, une nouvelle géographie du goût s’installe.

Dans les distilleries comme dans les salons, le liquide n’est plus seulement une matière médicinale ou une offrande rituelle :

il devient un territoire d’invention, un miroir du raffinement, un geste de distinction.

L’alambic à colonne et la naissance du cocktail

La grande bascule technique du siècle porte un nom : l’alambic à colonne.

Breveté par Aeneas Coffey en 1830, il permet une distillation continue, plus stable, pure et contrôlée.

Cette rationalisation ouvre la voie à une révolution sensorielle : le cocktail.

Le goût, désormais maîtrisé, peut se composer, se coder, s’harmoniser.

Mais l’époque n’est pas que raffinement. Elle est aussi traversée par ses propres vertiges…

Le fléau du gin : une modernité en crise

À Londres, dans les années 1730-1740, le gin devient un fléau urbain. Produit à bas coût, distribué sans contrôle, souvent frelaté, il envahit les faubourgs.

En 1743, on estime qu’un tiers des Londoniens en consommait régulièrement.

La gravure Gin Lane de William Hogarth immortalise cette dérive :

Une femme défigurée laisse tomber son nourrisson dans l’oubli, pendant qu’autour, la ville s’effondre dans la misère et l’ivresse.

Le goût devient classe : hiérarchies et salons

C’est aussi à ce moment que naît une hiérarchisation implicite du goût.

Le gin devient un poison social. En réaction, les élites se tournent vers des eaux-de-vie plus nobles : cognac, armagnac, vermouths italiens, bitters amers… Perçus comme civilisés, dosés, presque intellectuels.

Le goût devient classe.

Dans les cafés viennois, les cabarets parisiens ou les clubs londoniens, le verre s’affiche comme un art de vivre :

on y boit pour affirmer une allure, une appartenance, une manière d’habiter le monde.

L’absinthe : entre génie et effondrement

L’absinthe, boisson verte des génies maudits, incarne à elle seule cette modernité angoissée.

Elle séduit les artistes – Verlaine, Lautrec, Van Gogh – mais devient aussi le bouc émissaire d’une société en mutation.

Boisson de création autant que d’effondrement, elle sera interdite dans plusieurs pays à partir de 1915, accusée de provoquer la folie.

La nouvelle grammaire du goût

En parallèle, les bitters, vermouths et liqueurs amères imposent une nouvelle grammaire gustative. L’amertume, autrefois tolérée, devient recherchée. Le sucre, plus discret. L’alcool, plus intégré.

Une forme d’alchimie liquide prend corps dans le verre : on compose, on dose, on équilibre.

Jerry Thomas : le barman devient artiste

Dans ce contexte surgit une figure nouvelle : le mixologiste.

Jerry Thomas, dandy flamboyant et pionnier américain du cocktail, immortalise cette mutation.

À New York, dans les années 1850, il enflamme les comptoirs avec le Blue Blazer –

un mélange de whisky et d’eau chaude projeté en flamme entre deux coupes d’argent.

Le bar devient théâtre.

Le barman, un performeur.

Le verre, un rituel codifié.

Marques, ingrédients, vision du monde

Des maisons naissent, qui porteront cette esthétique nouvelle sur toute l’Europe :

Campari (1860)

Martini (1863)

Pernod (encore plus tôt)

Le goût devient marque, emblème, manifeste.

Chaque ingrédient est désormais une empreinte : une racine d’exotisme, une mémoire de botanique, une signature d’époque.

Le palais bourgeois s’ouvre aux épices des colonies, aux plantes médicinales alpines, au bois des fûts. Le verre contient plus qu’un breuvage : une vision du monde.

L’ombre de la tempérance

Mais déjà, l’ombre des mouvements de tempérance s’allonge.

L’ivresse n’est plus perçue comme un luxe, mais comme une menace.

L’alcool entre en clandestinité morale.

Et bientôt… légale.

XXᵉ siècle : Prohibition, marketing et uniformisation

À l’orée du XXᵉ siècle, les arômes se heurtent aux interdits.

Le goût entre en clandestinité.

L’ère de la Prohibition : un goût sous couverture

Aux États-Unis, la Prohibition (1920–1933) installe un paradoxe gustatif : jamais l’alcool n’a été aussi présent… tout en étant officiellement banni.

Dans l’ombre des lois sèches, la débrouille règne.

Les speakeasies — bars secrets nichés derrière des devantures anodines — deviennent les sanctuaires d’un goût de survie.

On y mélange, on y masque, on improvise.

Gin de baignoire, vodka douteuse, whiskies trafiqués…

Tout est camouflé sous le citron, le miel ou le sucre.

Le Bee’s Knees, cocktail emblématique de l’époque, dissimule la médiocrité d’un alcool par l’élégance d’un miel citronné.

Le palais devient terrain de ruse.

Whisky canadien : le goût-refuge

Dans cette économie parallèle, un outsider s’impose discrètement :

le whisky canadien. Régulier, doux, fiable, il traverse les frontières et devient l’allié logistique et sensoriel des contrebandiers. Il incarne une clandestinité rassurante, un goût-refuge.

L’après-Prohibition : l’industrie reprend la main

Mais après la Prohibition, l’alcool ne retrouve ni son prestige ancien, ni sa liberté symbolique.

L’industrie reprend la main.

L’après-guerre voit émerger de puissantes marques globales : leurs bouteilles lisses, standardisées, s’imposent partout. La vodka grimpe au sommet — parce qu’elle est neutre, limpide, adaptable. Idéale pour une société qui valorise la discrétion et la plasticité des goûts.

Le goût devient scénario : fictions et marketing

Dans les fictions du siècle, le verre devient personnage.

James Bond, icône froide et sophistiquée, commande son vodka-martini

shaken, not stirred.

Le cocktail n’est plus une boisson :

c’est une posture.

Plus tard, dans Mad Men, les verres de scotch deviennent des marqueurs identitaires, des objets dramatiques. Le marketing fait du goût un scénario : chaque bouteille raconte une vision du monde.

En marge : convivialité populaire et traditions silencieuses

Mais en marge de cette standardisation spectaculaire, d’autres usages persistent.

Dans les cafés ouvriers, on trinque au calva ou au pastis — rituels de fin de journée, gestes de solidarité silencieuse. La convivialité populaire résiste à l’image lustrée du verre.

Tandis que les marques inondent les écrans, une mémoire du goût se maintient en silence : distillateurs de campagne, recettes familiales, alcools d’herboristes…

Spiritueuses : les femmes dans l’histoire liquide

On les a trop souvent reléguées aux marges du récit, mais les femmes ont toujours distillé leur propre voie.

Dans les monastères, les nonnes et guérisseuses manient plantes et alambics.

Au tournant du XXᵉ siècle, elles apparaissent dans les salons, sirotant vermouths et absinthes.

Durant les deux guerres mondiales, elles tiennent les bars, deviennent barmates, figures essentielles de la continuité gustative.

Après-guerre, elles s’affichent dans la publicité — souvent comme icônes glamour, parfois comme cibles marketing.

Aujourd’hui, elles sont distillatrices, cheffes de cave, mixologues.

Deux des nos articles abordent en partie ces sujets : L’Alcool en Temps de Guerre : Quand le Goût Devient Refuge et Témoin de l’Histoire et Le Café Populaire Belge : mémoire vive et convivialité en héritage

Joy Spence (Appleton), Julia Nourney, et tant d’autres incarnent cette présence longtemps dissimulée, désormais assumée.

Le goût n’a jamais été neutre.

Il a longtemps été genré.

Il commence, enfin, à s’émanciper.

Sous les néons des villes et dans les pages glacées des magazines, l’alcool devient image plus qu’héritage. Mais dans les caves, les campagnes, les carnets oubliés, une autre voie se prépare : celle du retour aux racines.

Le goût, comme toujours…

prépare sa renaissance.

XXIᵉ siècle : retour à l’artisanat, à l’amertume et au sens

Le goût, longtemps domestiqué par les codes publicitaires, semble reprendre sa liberté.

À mesure que l’industrialisation du palais atteint son apogée, une résistance discrète se dessine.

On ne boit plus seulement pour consommer, mais pour éprouver.

Une génération se détourne des spiritueux sans aspérité, des liqueurs édulcorées, des standards calibrés. À la recherche d’arômes francs, de textures vivantes, de saveurs qui racontent.

Le retour de l’amertume : goût d’affirmation

L’amertume fait son retour.

Non plus comme une concession, mais comme une affirmation.

Gentiane profonde, racinaire.

Tourbe sèche, ascétique.

Feuilles de cassis, camomille herbeuse, eucalyptus résineux…

On boit le végétal brut, on cherche des équilibres fugaces entre l’astringence et la caresse, la rudesse et la lumière.

Renaissance artisanale : entre lenteur et savoir-faire

Dans cet élan, les distilleries artisanales refont surface : Micro-productions, cueillettes locales, macérations solaires…

Un monde ancien renaît, un geste retrouve son intention.

Le temps redevient un ingrédient. Le savoir-faire, un terrain d’exploration.

À Kyoto, à Oaxaca, à Lyon, certains distillateurs relisent les grimoires oubliés, recomposent des recettes perdues, renouent avec la lenteur.

Le vin de quinquina : un amer d’auteur

L’Alchymiste s’inscrit dans cette quête de goût retrouvé.

Parmi ses explorations : le vin de quinquina, héritier des élixirs médicinaux, réinterprété comme territoire d’expression.

Rien ici n’est figé.

Chaque vin est un paysage en devenir.

Retrouvez notre article complet sur ce sujet : Redécouvrir le Vin de Quinquina : Tradition et Innovation pour les Épicuriens d’Aujourd’hui

Anecdote — Grimoires ressuscités

Dans cette quête de sens, certaines distilleries vont encore plus loin.

À Berlin, dans les Cévennes, sur les plateaux d’Europe centrale, des artisans fouillent les manuscrits oubliés : traités de médecine naturelle, recueils monastiques, carnets de botanistes…

On y redécouvre :

- des liqueurs d’absinthe noire

- des eaux-de-vie de frêne

- des ratafias de sureau sauvage

Chaque page devient une carte sensorielle, chaque mot,

une intuition botanique à ressusciter.

Ce n’est plus une époque qu’on évoque — c’est une cosmologie.

Goûts du monde : traditions, identités et hybridations

Le goût n’est jamais neutre.

Il est empreint de mémoire, de territoire, de culture.

Il porte en lui le climat d’une région, la trace d’un sol, les rituels d’un peuple.

Chaque spiritueux raconte une histoire : celle d’un lieu, d’un héritage, d’une frontière — visible ou invisible.

Dans ce voyage sensoriel à travers le monde, nous explorerons les goûts façonnés par :

le terroir,

les traditions,

les influences religieuses et climatiques,

et les hybridations contemporaines.

Car le goût ne cesse de se réinventer, entre résurgences du passé et expérimentations du futur.

Goûts et territoires : quand l’alcool raconte une géographie

Chaque région du monde possède ses propres préférences gustatives, façonnées par :

1. son environnement,

2. son rapport à l’ivresse.

3. ses ressources naturelles,

Shōchū (Japon) : la discrétion du terroir

Distillé à partir d’orge, de riz, de patate douce ou de sarrasin, le shōchū est une eau-de-vie sobre et contemplative, consommée principalement dans le sud du Japon.

À l’image de la culture japonaise, il est souvent dégusté tiède ou dilué, dans une logique d’harmonie avec le repas.

Mezcal (Mexique) : la fumée des volcans

Issu de la distillation du cœur d’agave cuit sous terre, le mezcal capture la rudesse des terres volcaniques.

Son goût fumé, parfois intense, est une revendication du brut.

Pisco (Pérou, Chili) : un héritage disputé

Distillé à partir de raisins, le pisco est revendiqué par deux nations aux méthodes distinctes.

Une dispute gustative révélatrice d’un héritage partagé entre Espagne et Andes.

Aquavit (Scandinavie) : le feu sous la glace

Infusé au carvi et à l’aneth, l’aquavit incarne le réconfort nordique : chaleur dans l’obscurité, feu sous la glace.

Spiritueux africains : le goût avant la colonisation

L’histoire des spiritueux africains est souvent éclipsée. Pourtant, des traditions millénaires subsistent :

• Dolo : bière de mil fermentée, consommée lors des rites de passage.

• Vin de palme : boisson ancrée dans les cultures de la forêt tropicale.

• Akpeteshie (Ghana) : eau-de-vie artisanale, symbole de résistance aux interdits coloniaux.

L’histoire du goût ne commence pas avec la colonisation. Elle la précède. Elle la dépasse.

Boire et croire : le goût sous influence religieuse et climatique

Partout, l’alcool dialogue avec le sacré.

Dans le monde musulman, les spiritueux sont proscrits, mais des boissons fermentées persistent :boza (Turquie), kvas (Russie)…

En Europe, les moines bénédictins et chartreux façonnent une pharmacopée liquide.

Le climat influence aussi les goûts :

• Nord froid → whiskys tourbés, aquavits puissants

• Tropiques → rhums frais, cocktails acides

• Cuisines épicées → alcools tranchants

• Repas lents → alcools doux, fluides

World blending : quand le palais devient mondial

Whiskys pan-continentaux, Rhums antillais croisés avec des distillats asiatiques, Cocktails hybrides :

- Manhattan au shōchū

- Old Fashioned au mezcal

- Spritz à l’aquavit

Aujourd’hui, le goût transcende les frontières !

Le verre devient carrefour, manifeste, laboratoire.

Exemples notables :

Kavalan (Taïwan) : maturation accélérée sous climat tropical

Nikka Coffey Gin (Japon) : genièvre + yuzu

À Paris : whisky japonais, tamarin sénégalais, bitter au safran iranien

Mais cette mondialisation pose une question :

En se mondialisant, le goût risque-t-il de perdre sa singularité ?

Histoire coloniale et spiritueux : entre mémoire et résilience

Derrière chaque spiritueux :

une histoire de commerce, de migration, parfois de conquête.

• Rhum → esclavage, commerce triangulaire

• Gin → Empire britannique, tonic au quinquina

• Alcools amérindiens → interdits, aujourd’hui ressuscités

Comme l’écrit Sidney Mintz :

« Les goûts façonnés dans les sociétés coloniales ne sont jamais innocents : ils portent la marque des rapports de force. »

Mais le goût est aussi un espace de résistance.

Redistiller une recette indigène oubliée, c’est reprendre possession d’un héritage confisqué.

Les routes du goût : empire, alcool, pouvoir

Le goût voyage avec les empires.

Il suit les conquérants, s’installe dans les ports, s’infiltre dans les comptoirs.

Spiritueux = outils de pouvoir + marqueurs civilisationnels.

- Rhum → commerce triangulaire

- Cachaça → traite esclavagiste

- Gin → Empire britannique, colonies

- Cognac → soft power français (Saint-Pétersbourg, Pékin…)

Mais les routes changent, les spiritueux interdits reviennent, les alcools oubliés réapparaissent.

Boire, c’est aussi réécrire l’histoire.

Derrière le plaisir de la dégustation, il y a parfois :

- une mémoire d’oppression

- une résilience en gorgée

Goûts du futur : IA, distillation de demain et spiritualité du boire

Le goût du futur sera-t-il une mémoire ou une invention ? Une trace du passé ou une projection technologique ? Peut-on modéliser l’émotion d’une gorgée, coder une ivresse, compresser le temps ?

L’intelligence artificielle devient maître de chai, le vieillissement accéléré défie les lois du temps, la distillation sous vide préserve l’invisible.

En parallèle, une autre quête émerge : ralentir, retrouver l’intensité d’un goût, renouer avec le rituel du boire.

Nous entrons dans une nouvelle ère du goût.

Une ère où boire ne sera plus seulement une quête sensorielle, mais une responsabilité.

Depuis toujours, la patience et l’artisanat forgent le goût.

Mais aujourd’hui, les alambics s’ouvrent à une autre forme d’intelligence :

non plus héritée des siècles, mais programmée par algorithme.

Le vieillissement, jadis long et imprévisible, est désormais accéléré par la science :

Lost Spirits, Bespoken Spirits → recréent en jours ce que le temps exigeait en décennies.Mais un whisky vieilli en 48h peut-il égaler un single malt de 25 ans ?

En Suède, Mackmyra conçoit un whisky où l’IA :

Analyse des milliers de recettes et de commentaires

Propose une alchimie inédite

Plus radical encore : Endless West recrée des alcools sans fermentation ni vieillissement, en assemblant directement leurs molécules aromatiques.

Peut-on encore parler de terroir, d’héritage, de mémoire, quand la boisson n’a plus de lien au temps ni à la terre ?

Paracelse disait :

« Ce n’est pas l’homme qui tire son pouvoir de la boisson, mais la boisson qui tire son pouvoir de l’homme. »

À quel moment l’IA cessera-t-elle d’être un outil pour devenir une créatrice à part entière ?

Une mutation du goût : moins sucré, plus végétal, plus complexe

Les procédés évoluent, et les palais aussi :

Le sucre recule

Les arômes artificiels s’effacent

La complexité végétale s’impose

Distillats :

Absinthes herbacées

Liqueurs sans sucres

Macérations sauvages

Fermentations :

Kefirs alcoolisés

Vinaigres à boire

Bières aux levures indigènes

L’alcool lui-même n’est plus un dogme, Seedlip, Everleaf, Three Spirit, Pentire

→ Élixirs sans éthanol, mais pas sans profondeur

Ivresse plus douce, plus méditative,

plus introspective. Le goût du futur sera-t-il plus lucide ?

Un retour au rituel : la lenteur comme ultime modernité

Face à la vitesse technologique, une autre révolution s’opère : celle du ralentissement.

Le boire redevient un acte conscient, une attention portée au monde :

Moins de quantité, plus d’intensité

Moins de spectacle, plus de matière

Moins de frénésie, plus de silence sensoriel

Au Japon, la philosophie du Shuhari traverse la dégustation :

• Shu – respecter la tradition

• Ha – expérimenter, s’affranchir des règles

• Ri – transcender, habiter pleinement le goût

Boire devient écoute. Une lecture des éléments, un dialogue avec la matière.

Invitation à une dégustation consciente

Fermez les yeux. Inspirez profondément.

Laissez le liquide rouler lentement dans votre bouche.

Que murmure-t-il ?

Le frisson d’une écorce, la douceur d’un fruit oublié,

l’amertume d’une racine ancienne ?

Goûtez lentement. Laissez venir l’histoire.

A lire également : Boire, un geste de passage : quand le verre devient rituel

Quel goût voulons-nous pour demain ?

Le goût du futur sera-t-il :

une mémoire ou une invention ?

une réminiscence ou une projection ?

Entre algorithmes et fermentations ancestrales, entre vieillissement accéléré et méditation du boire, le futur ne sera peut-être pas une rupture… mais une boucle.

Peut-être que l’ultime modernité sera de boire comme on médite.

Présent. Sensible. Habité.

Conclusion – Mémoire distillée, temps retrouvé

Le goût est une empreinte, un fil invisible tissé à travers les âges.

Il porte en lui les révolutions et les traditions, les effacements et les renaissances, la mémoire des sols et des gestes.

Il est à la fois témoin et acteur des évolutions du monde, révélateur des structures sociales et miroir des aspirations collectives.

Longtemps, boire fut un rituel.

L’ivresse célébrait, guérissait, transmettait.

Elle était une offrande aux dieux, un soin pour le corps, un langage secret entre initiés.

Puis vinrent les conquêtes, le commerce, l’industrialisation du goût.

L’amertume, jadis médicinale, devint un plaisir adulte et raffiné.

Le sucre, d’abord rare et convoité, s’étendit jusqu’à saturer les palais, avant d’être remis en question.

L’alcool oscilla entre profane et sacré, liberté et restriction, plaisir et mise en garde.

À chaque époque ses équilibres précaires, ses ruptures, ses résurgences.

Aujourd’hui, le goût se trouve à un carrefour. Entre artisanat et intelligence artificielle, entre fermentation ancestrale et assemblages moléculaires, entre slow drinking et cocktails futuristes.

D’un côté, la lenteur retrouvée, le respect du temps, le retour aux élixirs bruts et vivants.

De l’autre, l’accélération technologique, la promesse d’une maîtrise totale des arômes, la distillation sans alambic, la construction d’un goût par algorithme.

Alors, que restera-t-il du goût dans un siècle ? Sera-t-il une mémoire figée, un écho nostalgique d’époques révolues ? Ou bien une matière vivante, en perpétuelle mutation, qui renaît sans cesse sous d’autres formes ?

Boire n’est pas un acte anodin.

C’est une invitation à ralentir, à ressentir, à écouter.Chaque gorgée porte en elle un paysage.

Chaque macération renferme une saison.

Chaque amertume recèle un savoir ancien.

Le verre devient un prisme. Il révèle ce qui fut, esquisse ce qui pourrait être.

Peut-être que boire, ce n’est pas seulement consommer : c’est inscrire un instant dans sa mémoire, renouer avec des saveurs oubliées, explorer des territoires inconnus.

C’est une conversation entre l’homme et la matière, entre le passé et l’avenir.

Le goût est un langage. Il ne se réduit pas à une sensation fugace : il se raconte, il se transmet. Il est archive et réinvention, permanence et transformation.

Parce qu’un goût oublié meurt.

Et qu’un goût partagé renaît.

L’Alchymiste explore cette vision du goût : une quête, un dialogue, un art de la matière et du temps.

À vous, désormais, de prolonger cette expérience.

Quelle saveur vous a marqué à jamais ?

Quel goût aimeriez-vous voir renaître ?

Quelle mémoire distillée souhaitez-vous inscrire dans l’avenir ?

Partagez vos impressions, vos récits gustatifs.

Car boire, c’est aussi raconter.

Et un goût partagé…

… ne disparaît jamais.

Cet article vous à plu ?

Dites-le-nous ! Commentez ci-dessous, partagez l’article avec vos amis passionnés et recevez nos prochains récits en avant-première : abonnez-vous à la newsletter.

FAQ – Tout savoir sur l’évolution du goût et des spiritueux

Les préférences en matière de spiritueux ont toujours été influencées par des facteurs culturels, économiques et technologiques. Au Moyen Âge, l’alcool était souvent médicinal.

À l’époque moderne, le sucre et les épices sont devenus des marqueurs de richesse, influençant le goût des liqueurs. Avec l’industrialisation, les spiritueux sont devenus plus accessibles et standardisés. Aujourd’hui, la tendance est au retour à l’artisanat, aux amers et aux distillations botaniques, en réponse à une quête de naturalité et d’authenticité.

Tout dépend du continent ! En Angleterre, le gin était roi, au point de provoquer une véritable crise sociale avec l’ère du « Gin Craze ». Dans les colonies américaines, le rhum dominait grâce au commerce triangulaire. En France, les eaux-de-vie de vin (ancêtres du cognac et de l’armagnac) étaient prisées dans les cercles aristocratiques.

Au XVIIIe siècle, Londres a été submergée par une consommation excessive de gin bon marché, surnommé « mother’s ruin » (la ruine des mères). Accessible à toutes les classes sociales et souvent frelaté, il a engendré des crises sociales, de l’alcoolisme massif et un effondrement des conditions de vie dans certaines zones urbaines. Il a fallu plusieurs lois et restrictions pour contrôler cette épidémie. Aujourd’hui, le gin connaît une véritable renaissance, porté par l’engouement pour l’artisanat et les botaniques.

Le marché des spiritueux évolue vers des productions plus authentiques et locales. Parmi les tendances actuelles :

– Le mezcal : cousin artisanal de la tequila, aux notes fumées.

– Les gins botaniques : mettant en avant des plantes locales et des macérations innovantes.

– Les amers et vermouths artisanaux : un retour aux saveurs herbacées et médicinales.

– Les spiritueux sans alcool : de plus en plus sophistiqués, inspirés des distillations traditionnelles.

Un spiritueux est une boisson alcoolisée obtenue par distillation (whisky, rhum, gin, vodka…). Il est généralement sec et peut être vieilli ou non. Une liqueur, en revanche, est un spiritueux auquel on ajoute du sucre, des extraits de plantes, de fruits ou d’épices pour obtenir un goût plus doux et complexe (Grand Marnier, Chartreuse, Amaretto…).

Lors de la Prohibition aux États-Unis (1920-1933), l’alcool n’a jamais complètement disparu. On buvait :

– Du moonshine : un alcool de contrebande souvent dangereux, distillé clandestinement.

– Des cocktails masquant le mauvais goût de l’alcool frelaté, comme le Gin Rickey ou le Mary Pickford.

– Du whisky canadien : importé illégalement via des réseaux de contrebande.

– Des « toniques médicinaux » : des alcools déguisés en remèdes, souvent vendus en pharmacie sous ordonnance.